Wenn das Gehirn schrumpft

Wie Depression das Gehirn verändert – und welche Rolle Stress, Cortisol und Vitamin D spielen

Depressionen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen weltweit. Lange Zeit galten sie vor allem als reine „Stimmungsstörung“. Moderne Hirnforschung zeigt jedoch klar: Depression ist auch eine biologisch messbare Erkrankung des Gehirns. Bestimmte Hirnregionen verändern sich in ihrer Funktion und teilweise sogar in ihrer Struktur. Besonders betroffen sind Stress-, Emotions- und Gedächtnisnetzwerke. Dieser Artikel erklärt Schritt für Schritt, was im Gehirn bei Depression passiert, warum chronischer Stress so schädlich ist und welche unterstützende Rolle Vitamin D dabei spielen kann.

1. Depression ist eine Netzwerk-Erkrankung des Gehirns

Früher suchte man „den einen Ort“ der Depression im Gehirn. Heute weiß man: Depression entsteht durch Störungen mehrerer miteinander verbundener Netzwerke, nicht in einer einzelnen Region.

Zu den wichtigsten beteiligten Bereichen gehören:

- Hippocampus – Gedächtnis, Stressregulation

- Amygdala – Angst, emotionale Bewertung

- Präfrontaler Cortex (PFC) – Denken, Impulskontrolle

- Striatum / Belohnungssystem – Motivation, Freude

- Default Mode Network (DMN) – Grübeln, Selbstbezug

- Insula – Körperwahrnehmung, Erschöpfung

Je nachdem, welches Netzwerk stärker betroffen ist, zeigen sich unterschiedliche Depressionsformen: Grübel-Depression, Angst-Depression, antriebslose Depression, somatische Depression mit Schmerzen oder Erschöpfung.

Moderne MRT-Studien zeigen, dass sich depressive Patientinnen und Patienten sogar in neurobiologische „Biotypen“ einteilen lassen – also Subgruppen mit jeweils typischen Schaltkreis-Mustern. Das erklärt, warum nicht jede Depression gleich verläuft und nicht jede Therapie bei allen gleich gut wirkt.

2. Chronischer Stress als zentraler biologischer Auslöser

Ein gemeinsamer biologischer Nenner vieler Depressionsformen ist chronischer Stress.

Stress aktiviert die sogenannte HPA-Achse (Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse). Sie steuert die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol. Kurzfristig ist Cortisol lebenswichtig – es erhöht Energie, Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit.

Problematisch wird es bei dauerhaft erhöhtem Cortisol:

- anhaltender Leistungsdruck

- Schlafmangel

- emotionale Belastungen

- traumatische Erfahrungen

- chronische Sorgen

Dann bleibt die Stressachse dauerhaft überaktiv – und genau das wirkt schädlich auf das Gehirn.

🧠 Zusammenfassung als Rangliste (Schweregrad)

Rang Faktor Schädlichkeit

🥇 Frühkindliches Trauma 5 / 5

🥈 Langjährige existentielle

Bedrohung 5 / 5

🥉 Unbehandelte schwere Depression 4.5 / 5

4 Caregiver-Burnout 4.5 / 5

5 Chronischer Schlafmangel 4 / 5

6 Dauerstress mit Kontrollverlust 4 / 5

7 Chronische Entzündung 3.5 / 5

8 Soziale Isolation 3.5 / 5

3. Warum Cortisol das Gehirn „schrumpfen“ lässt

Cortisol wirkt bei chronisch erhöhtem Spiegel neurotoxisch, besonders im Hippocampus. Dieser besitzt sehr viele Cortisol-Rezeptoren und ist daher besonders empfindlich.

Langfristig führt ein Cortisol-Überschuss zu:

- Rückbildung von Dendriten (feine Nervenzellfortsätze)

- Abnahme der Synapsendichte (Verbindungsstellen)

- Verminderter Neurogenese (Neubildung von Nervenzellen)

- Störung der Gedächtnis- und Emotionsregulation

Bildgebende Studien zeigen, dass der Hippocampus bei vielen depressiven Menschen um etwa 4–10 % kleiner ist. In schweren oder langjährigen Verläufen wurden sogar noch stärkere Volumenverluste gemessen. Auch der präfrontale Cortex kann durch Dauerstress dünner werden, was Grübeln, schlechte Emotionskontrolle und Entscheidungsprobleme begünstigt.

Wichtig:

Dieses „Schrumpfen“ bedeutet nicht, dass das gesamte Gehirn kleiner wird. Es handelt sich um mikroskopische Umbauvorgänge an Nervenzellen und Synapsen, vor allem in bestimmten Stress- und Emotionszentren.

4. Veränderungen in weiteren Hirnregionen

Neben dem Hippocampus zeigt Depression auch funktionelle Veränderungen in anderen Bereichen:

- Amygdala: oft überaktiv → verstärkte Angst, Bedrohungsgefühl

- Striatum / Belohnungssystem: unteraktiv → Anhedonie, Motivationsverlust

- Default Mode Network: überaktiv → ständiges Grübeln, Selbstabwertung

- Insula: überempfindlich → verstärkte Wahrnehmung von Schmerzen, Müdigkeit, innerer Leere

Diese Kombination erklärt, warum Depression nicht nur „Traurigkeit“ ist, sondern ein komplexes Störungsbild aus Emotion, Denken, Motivation und Körperempfinden.

5. Was schützt das Gehirn normalerweise vor Stress?

Das Gehirn besitzt grundsätzlich starke Schutz- und Reparatursysteme. Besonders wichtig ist dabei ein Wachstumsfaktor namens BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor).

BDNF sorgt für:

- Wachstum von Dendriten

- Neubildung von Synapsen

- Erhalt von Nervenzellen

- Lern- und Erinnerungsfähigkeit

- emotionale Stabilität

Bei Depression ist BDNF häufig erniedrigt. Gleichzeitig sind Entzündungsprozesse im Gehirn erhöht und die Neurotransmitterbalance (Serotonin, Dopamin, Glutamat) gestört. Diese Kombination beschleunigt den synaptischen Abbau.

6. Die Rolle von Vitamin D im Gehirn

Vitamin D ist nicht nur ein „Knochenvitamin“. Im Gehirn wirkt es als Neurosteroid und beeinflusst viele zentrale Prozesse.

6.1 Wirkung auf BDNF und Neuroplastizität

Vitamin D aktiviert Gene, die BDNF produzieren. Dadurch unterstützt es:

- dendritisches Wachstum

- Synapsenbildung

- neuronale Reparatur

Tierstudien zeigen besonders im Hippocampus eine deutliche Zunahme dendritischer Spines nach Vitamin-D-Normalisierung.

6.2 Entzündungshemmung im Gehirn

Vitamin D reguliert die Aktivität der Mikroglia (Immunzellen des Gehirns). Dadurch werden:

- chronische Neuroinflammation reduziert

- synaptenschädigende Prozesse gebremst

6.3 Einfluss auf Neurotransmitter

Vitamin D beeinflusst Enzyme der Serotonin- und Dopamin-Synthese. Beides sind Schlüsselsysteme für:

- Stimmung

- Motivation

- Stressverarbeitung

6.4 Schutz besonders aktiver Hirnregionen

Die stärksten Effekte zeigen sich in:

- Hippocampus

- Präfrontalem Cortex

- Limbischem System

Genau jene Regionen also, die bei Depression besonders vulnerabel sind.

Wichtig:

Vitamin D wirkt nicht gezielt auf eine einzelne Region, sondern systemisch auf das gesamte Gehirn.

7. Kann Vitamin D das Schrumpfen des Gehirns aufhalten?

Vitamin D kann:

- Schutzfaktoren stärken

- Entzündung senken

- BDNF erhöhen

- Neurotransmitter stabilisieren

Damit kann es das Fortschreiten stressbedingter neuronaler Schäden verlangsamen und die Plastizität verbessern.

Aber: Vitamin D ist kein direktes Antidepressivum, kein Cortisol-Blocker und kein Ersatz für Therapie. Es wirkt unterstützend, nicht heilend.

Langjährige Umbauprozesse im Gehirn – etwa nach chronischem Trauma oder schwerer Depression – lassen sich nicht allein durch ein Vitamin vollständig rückgängig machen.

Perfekt – dann ergänzen wir den Artikel im exakt gleichen Stil um den fehlenden Wirkstoff L-Theanin als eigenständigen, logisch eingebetteten Abschnitt. Du kannst ihn direkt in den bestehenden Artikel einfügen (z. B. nach Kapitel 6 oder 7):

7a. Die Rolle von L-Theanin im Stress- und Depressionskontext

L-Theanin ist eine natürliche Aminosäure aus grünem Tee, die aufgrund ihrer stressdämpfenden und neuroprotektiven Eigenschaften zunehmend auch in der Depressionsforschung beachtet wird. Im Gegensatz zu klassischen Antidepressiva wirkt L-Theanin nicht direkt stimmungsaufhellend, sondern setzt früher in der Stresskaskade an – bei der Regulation der Stressreaktion selbst.

7a.1 Einfluss auf die HPA-Achse und Cortisol

L-Theanin kann die Überaktivität der HPA-Achse abschwächen. Humanstudien zeigen, dass es bei akuten Stresssituationen:

- die Cortisolspitzen reduziert,

- die Stressreaktion des autonomen Nervensystems dämpft,

- die parasympathische (beruhigende) Aktivität stärkt.

Damit greift L-Theanin direkt an einer Hauptursache stressbedingter Hirnveränderungen an – nämlich an der chronischen Überstimulation durch Cortisol.

Im Gegensatz zu sedierenden Substanzen beruhigt L-Theanin, ohne müde zu machen, da es die Alpha-Wellen im Gehirn erhöht, die mit entspannter Wachheit assoziiert sind.

7a.2 Wirkung auf Neurotransmitter und Reizüberflutung

L-Theanin moduliert mehrere zentrale Neurotransmittersysteme gleichzeitig:

- GABA ↑ → mehr innere Ruhe

- Glutamat ↓ (exzitotoxische Bremsung) → Schutz vor neuronaler Übererregung

- Dopamin & Serotonin leicht ↑ → Stabilisierung von Motivation und Stimmung

Dadurch wird das Ungleichgewicht zwischen Stress, Angst und neuronaler Überaktivierung gedämpft – ein Kernproblem vieler Depressionen, insbesondere bei Angst-, Grübel- und Trauma-assoziierten Formen.

7a.3 Neuroprotektive Effekte im Hippocampus (Tierdaten)

In Tiermodellen zeigte L-Theanin:

- Erhöhung von BDNF im Hippocampus

- Förderung hippocampaler Neurogenese

- Schutz vor stressinduzierter dendritischer Atrophie

- Stabilisierung der Synapsendichte

Diese Effekte sind mechanistisch hochrelevant, da genau diese Prozesse bei Depression durch chronisches Cortisol gehemmt werden. L-Theanin wirkt hier nicht antidepressiv im klassischen Sinn, sondern stresspuffernd und nervenzellschützend.

Beim Menschen liegen bislang noch keine direkten Volumen-MRT-Studien vor, die eine echte Rückbildung hippocampaler Atrophie durch L-Theanin belegen. Aufgrund der bekannten molekularen Effekte gilt jedoch ein protektiver Einfluss auf die Stress-Neuroplastizität als plausibel.

7a.4 Einordnung im Vergleich zu Vitamin D

Vitamin D und L-Theanin wirken auf unterschiedlichen Ebenen:

| Vitamin D | L-Theanin |

|---|---|

| erhöht BDNF | senkt Cortisol |

| reduziert Neuroinflammation | dämpft Stressreaktion |

| stabilisiert Synapsen langfristig | wirkt akut stresspuffernd |

| systemischer Schutzfaktor | funktioneller Stressregulator |

➡️ Vitamin D stärkt die Widerstandskraft des neuronalen Gewebes,

➡️ L-Theanin reduziert die tägliche Stressbelastung, die dieses Gewebe schädigen würde.

Beide Substanzen ergänzen sich ideal, ersetzen jedoch keine Therapie.

7a.5 Grenzen der Wirkung

So sinnvoll L-Theanin biochemisch ist, seine Wirkung bleibt:

- mild bis moderat

- nicht ausreichend bei schwerer Major Depression

- nicht geeignet zur alleinigen Rückbildung struktureller Hirnschäden

Für echte strukturelle Erholung des Hippocampus sind wie zuvor beschrieben vor allem:

- Bewegung

- Psychotherapie

- Antidepressiva

- Schlafregulation

- langfristige Stressreduktion

entscheidend.

L-Theanin kann diese Prozesse unterstützen, aber nicht allein tragen.

7a.6 Übliche Dosierung

In Studien zur Stressreduktion werden meist:

- 200 mg pro Einzeldosis

- 200–400 mg täglich

verwendet. Die Substanz gilt als gut verträglich, ersetzt jedoch keine medizinische Behandlung bei klinischer Depression.

8. Sinnvolle Dosierung und Kombination

Eine tägliche Dosis von 1.000–2.000 I.E. Vitamin D3 gilt für die meisten Erwachsenen als sichere Erhaltungsdosis. Bei nachgewiesenem Mangel können auch bis zu 4.000 I.E. sinnvoll sein.

Die Kombination mit:

- Vitamin K2 (MK-7) → schützt vor Fehlverkalkung

- Magnesium → wichtig für die Vitamin-D-Aktivierung

- Calcium → für Knochenstoffwechsel

ist physiologisch sinnvoll, verändert aber nicht direkt gezielt einzelne Gehirnstrukturen.

9. Was wirklich nachweislich Hirnstruktur und -funktion verbessert

Die stärksten wissenschaftlich belegten Effekte auf den Hippocampus und andere Depressionsnetzwerke zeigen:

- Regelmäßige körperliche Bewegung (stärkster natürlicher BDNF-Stimulator)

- Psychotherapie

- Antidepressiva (bei entsprechender Indikation)

- Guter Schlaf

- Reduktion chronischer Stressbelastung

- Soziale Bindung

All diese Maßnahmen erhöhen nachweislich BDNF, fördern Neurogenese und stabilisieren neuronale Netzwerke.

Vitamin D kann diese Prozesse unterstützen, aber nicht ersetzen.

10. Gesamtschlussfolgerung

Depression ist keine reine „Befindlichkeitsstörung“, sondern geht mit messbaren Veränderungen von Hirnnetzwerken, Synapsen und Stresssystemen einher. Besonders betroffen sind der Hippocampus, der präfrontale Cortex, das limbische System und das Belohnungssystem. Chronischer Stress und dauerhaft erhöhte Cortisolspiegel sind zentrale biologische Treiber dieser Veränderungen.

Vitamin D wirkt im Gehirn indirekt neuroprotektiv: Es erhöht BDNF, senkt Entzündung und stabilisiert Neurotransmitter. Dadurch kann es die Widerstandskraft des Gehirns gegenüber Stress erhöhen und möglicherweise das Fortschreiten struktureller Veränderungen verlangsamen. Es ist jedoch kein Ersatz für eine ursachenorientierte Behandlung der Depression.

Die wirksamste Strategie bleibt eine Kombination aus Stressreduktion, Bewegung, psychotherapeutischer Unterstützung, gegebenenfalls medikamentöser Therapie und ausreichender Nährstoffversorgung.

Welche konkreten Hirnregionen werden durch welche Antidepressiva beeinflusst?

Die meisten Antidepressiva wirken nicht „global“ im ganzen Gehirn, sondern zeigen reproduzierbare Effekte in ganz bestimmten Knotenpunkten depressiver Netzwerke. Diese Effekte lassen sich heute bildgebend direkt nachweisen.

1. SSRIs (z. B. Sertralin, Escitalopram, Fluoxetin)

Primär veränderte Hirnregionen

▶ Amygdala

- Am stärksten und frühesten veränderter Bereich

- SSRIs senken die Amygdala-Überreaktivität auf negative Reize

- Das passiert oft schon nach wenigen Tagen, bevor sich die Stimmung bessert

- Erklärung für:

- Reduktion von Angst

- geringere emotionale Überwältigung

- weniger Stressreaktion

▶ Hippocampus

- Langsame Zunahme von BDNF

- Förderung der Neurogenese im Gyrus dentatus

- Teilweise Volumenzunahme nach Monaten in Verlaufsstudien

- Verbesserung von:

- Gedächtnis

- Stressregulation

- emotionaler Kontextverarbeitung

▶ Medialer Präfrontalcortex (mPFC)

- Wiederherstellung der Top-down-Kontrolle über die Amygdala

- Weniger Grübeln

- bessere Emotionsregulation

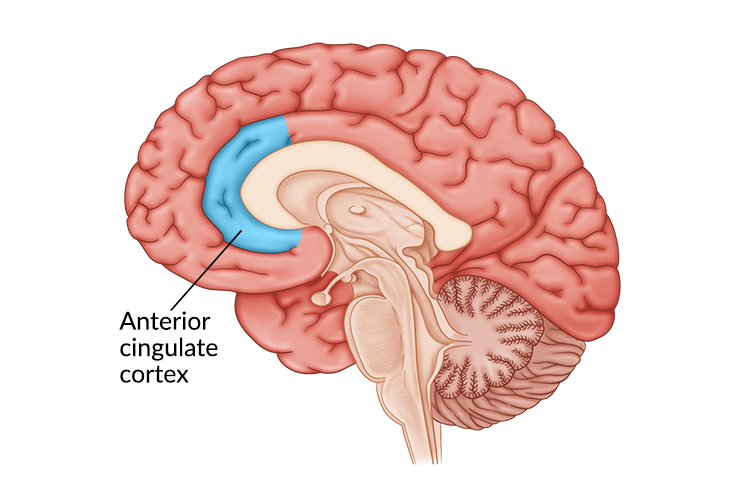

▶ Anteriorer cingulärer Cortex (ACC)

- Normalisierung der Fehlersignale und inneren Konfliktverarbeitung

- Wichtig für Entscheidungslähmung und Selbstkritik

✅ SSRI wirken also primär auf:

Amygdala – Hippocampus – mPFC – ACC

2. SNRIs (Venlafaxin, Duloxetin)

SNRIs greifen in dieselben Regionen wie SSRIs ein, aber mit stärkerem Einfluss auf Aufmerksamkeits- und Schmerznetzwerke.

▶ Präfrontaler Cortex (dorsolateral, dlPFC)

- Steigerung der kognitiven Aktivität

- bessere Konzentration

- weniger geistige Erschöpfung

▶ ACC + Insula

- Zentrale Knoten der Schmerz- und Körpersignalverarbeitung

- Duloxetin reduziert:

- somatische Schmerzen

- Spannung

- vegetative Übererregung

▶ Hippocampus

- ähnlich wie bei SSRIs: BDNF-Anstieg, Stressschutz

✅ SNRIs wirken besonders in:

dlPFC – ACC – Insula – Hippocampus

3. Bupropion (Noradrenalin-/Dopamin-Wirkung)

Bupropion ist das einzige klassische Antidepressivum mit klarer dopaminerger Schwerpunktwirkung im Menschen.

▶ Nucleus accumbens

- Kern des Belohnungssystems

- Erhöhte dopaminerge Aktivität

- Verbesserung von:

- Antrieb

- Motivation

- Freude (Anhedonie)

▶ Striatum (Caudatus & Putamen)

- Verbesserung der Handlungsinitiierung

- Reduktion motorischer und mentaler Verlangsamung

▶ Dorsolateraler PFC

- bessere Arbeitsgedächtnis- und Aktivierungsfunktion

✅ Bupropion wirkt primär in:

Nucleus accumbens – Striatum – dlPFC

4. Mirtazapin / Trazodon (schlafbetonte Antidepressiva)

▶ Hypothalamus

- Normalisierung des Schlaf-Wach-Rhythmus

- Appetit- und Stressachsen-Regulation

▶ Amygdala

- Sedierende Dämpfung der emotionalen Überreaktivität

▶ Insula

- Reduktion der interozeptiven Übererregung (innere Unruhe)

✅ Diese Substanzen wirken v. a. in:

Hypothalamus – Amygdala – Insula

5. Trizyklika (Amitriptylin, Imipramin)

▶ Sehr breit wirkend:

- PFC

- ACC

- Amygdala

- Hippocampus

- Thalamus (Schmerzverarbeitung)

Sie wirken diffus auf fast alle monoaminergen Projektionsgebiete, was ihre hohe Wirksamkeit, aber auch hohe Nebenwirkungsrate erklärt.

6. MAO-Hemmer

- Frontales Netzwerk

- Limbisches System

- Striatum

Besonders wirksam in emotional reaktiven Frontolimbischen Netzwerken bei atypischer Depression.

7. Ketamin / Esketamin (Glutamat / Synapsen-Neubildung)

Ketamin wirkt nicht über Monoamine, sondern direkt über synaptische Rekonstruktion.

▶ Medialer Präfrontalcortex

- Schnelle Neubildung von Synapsen

- Aufhebung von:

- Hoffnungslosigkeit

- Suizidalität

- blockierter Emotionsverarbeitung

▶ Hippocampus

- rasche Synaptogenese

- BDNF-Freisetzung

- Einschnitt in die Stressgedächtnis-Schleifen

▶ Default-Mode-Network

- rasche Reduktion der Grübel-Überaktivität

✅ Ketamin wirkt primär in:

mPFC – Hippocampus – DMN

8. Vortioxetin (kognitiv betonter Modulator)

▶ Dorsolateraler PFC

- Verbesserung von Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis

▶ Posteriorer cingulärer Cortex (DMN-Knoten)

- weniger Grübelneigung

✅ Vortioxetin wirkt v. a. in:

dlPFC – posteriorer Cingulus – DMN

Kompakte Gesamtübersicht (nur Hirnregionen)

| Medikament | Haupt-Hirnregionen |

|---|---|

| SSRIs | Amygdala, Hippocampus, mPFC, ACC |

| SNRIs | dlPFC, ACC, Insula, Hippocampus |

| Bupropion | Nucleus accumbens, Striatum, dlP |

Kommentare

Kommentar veröffentlichen